ZeM Mitteilungsheft Nr. 17 - April 1995

Redaktion: Joachim Stange-Elbe und Doris Elbe

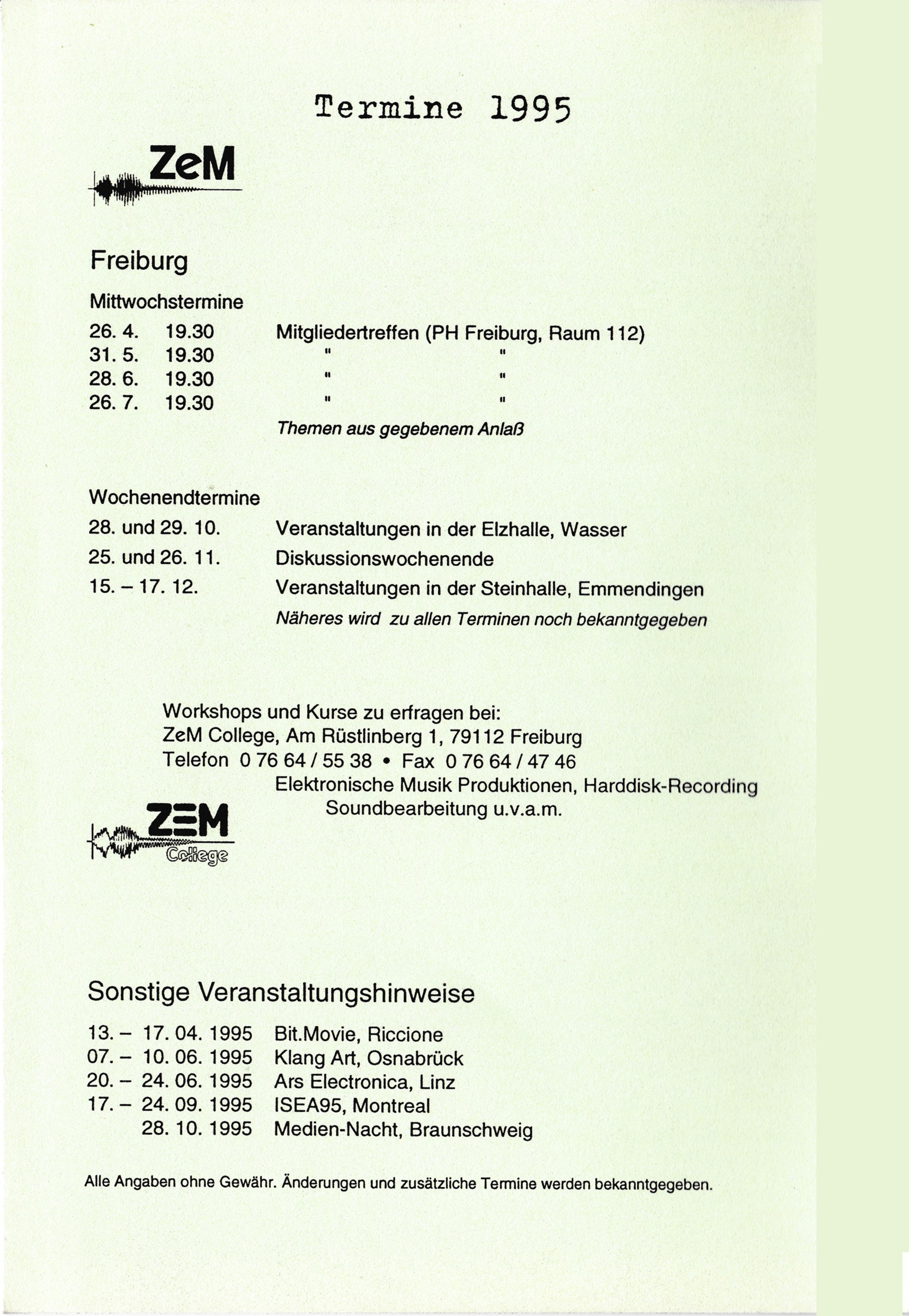

EditorialAuch dieses Heft steht noch ganz im Zeichen der Freiburger Fünfjahrfeier im Oktober letzten Jahres; Jubiläen werfen nun einmallange Schatten. Nun gilt es in die Zukunft zu blicken, denn für ZeM Freiburg stehen im Herbst zwei wichtige Veranstaltungstermine an: für das Wochenende des 28. und 29. Oktober konnte die wunderschöne Elzhalle in Wasser angemietet werden und vom 15. bis 17. Dezember wird schon traditionell die Emmendinger Steinhalle mit klingender Elektronik beschallt. Zu beiden Veranstaltungen bittet die Redaktion (und der Vorstand) alle aktiven ZeM-Mitglieder schon jetzt um eine rege Teilnahme, was musikalische Produktionen, verbale Beiträge und vor allem organisatorische Mithilfe anbelangt. Nur wenn wir gemeinsam unsere Ideen und Vorstellungen einbringen, wird uns die Förderung der Elektronischen Musik und ein zufriedenes Gelingen zuteil werden. Joachim Stange-Elbe

↑Dies ist die überarbeitete und geringfügig veränderte Niederschrift eines Vortrages, der am 9. Oktober 1994 im Rahmen der Fünfjahrfeier des Zentrums für Elektronische Musik e.V. an der Pädagogischen Hochschule gehalten wurde. Der Vortragsstil wurde in den Formulierungen weitgehend beibehalten. Die folgenden Ausführungen beabsichtigen keine Definitionsbestimmung der Elektronischen Musik; sie wird durchweg als eine Geisteshaltung verstanden. Folgende drei Thesen werden einer näheren Betrachtung unterzogen:

Bei jeder dieser drei Thesen werden scheinbare Erweiterungen musikalischer Möglichkeiten mit einer oder mehreren zum Teil gravierenden Einschränkungen einhergehen.

Die Elektronische Musik ist originär Rundfunkmusik, da sie als produktiver Zweig aus den Reproduktionstechniken des Rundfunks entstand. Getreu diesem Medium ist und blieb sie eine unsichtbare Musik im doppelten Sinne: Zum einen kann man fließenden Strom nicht sehen, höchstens fühlen, zum anderem bleibt jedweder Interpret bei einer Musikübertragung für den Rezipienten unsichtbar. Zudem ließen die Produktionsbedingungen der Elektronischen Musik in den fünfziger Jahren den Interpreten endgültig überflüssig werden. Die daraus resultierenden Aufführungsprobleme sind bis heute nicht gelöst. Bei der Elektronischen Musik der fünfziger Jahre und der Musique concrète, die sich ungefähr zur selben Zeit manifestierte, lassen sich zwei verschiedene Grundmaterialien feststellen: Bei der Elektronischen Musik waren dies Apparaturen, die in einer bestimmten Zusammensetzung Sinus-, Rechteck- oder Sägezahnwellen, Impulse oder Rauschen hervorbrachten. (Der Aspekt der militärischen Herkunft aller dieser "Klangerzeuger" soll an dieser Stelle wohl ins Gedächtnis gerufen, aber keiner weiteren Betrachtung unterzogen werden.) Bei der Musique concrète bestand das Grundmaterial aus allen erdenklichen Natur- und Umweltgeräuschen; die klanglichen "Rohstoffe" waren höchst unterschiedlicher Herkunft. Die Grundvoraussetzung zur Weiterverarbeitung dieses akustischen Rohmaterials war eine Aufzeichnung desselben auf ein oder mehrere Tonbänder. Gebunden an einen festen Träger konnte so das Material den Weiterverarbeitungsapparaturen zugeführt werden. Die Verarbeitung und Gestaltung vollzog sich schließlich durch Manipulation mit verschiedensten Filtern, Ringmodulatoren, Hüllkurvenoszillatoren und ähnlichen Apparaturen. Selbst der Tonträger diente durch Bandschnitte, unterschiedliche Ablaufgeschwindigkeiten, Kopien, Overdubs und Neuzusammensetzungen der strukturellen Gestaltung. Die maßgeblichen Kennzeichen dieser Produktionsbedingungen waren getrennte, vereinzelte Gerätschaften unterschiedlichster und auch zweckentfremdeter Herkunft, hier die unterschiedlichen Klangerzeuger, dort die verschiedentlichen Klangverarbeiter mit denen ein kontinuierlicher Tonraum erzeugt werden konnte und die Verfügbarkeit neuer Klänge, neuer bisher nicht gekannter Klanglandschaften, die das konventionelle Hörerlebnis entscheidend veränderten und bereicherten. Bei der Verteilung des Klanggeschehens auf mehrere Lautsprecherkanäle diente der hier entstandene Raumklang als kompositorisches Konstituens. Durch die Einbeziehung der räumlichen Klangverteilung fand eine Trennung der Elektronischen Musik von ihrem Ursprungsmedium statt: sie fand den Weg in die Konzertsäle, die sich bis auf eine Ausnahme, dem von der Bundesrepublik Deutschland zur Weltausstellung 1970 in Osaka gebauten und von Karlheinz Stockhausen maßgeblich initiierten Kugelauditorium, als unzulänglich erwiesen. Trotz intensiver Bemühungen - nicht nur seitens Stockhausens - dieses einzigartige Bauwerk der Mit- und Nachwelt zu erhalten, wurde das Kugelauditorium nach Ende der Ausstellung abgerissen und nicht wieder aufgebaut. Im gängigen Konzertbetrieb führen die Elektronische Musik sowie die Musique concrète bis heute ein Schattendasein. (Auf den Aspekt der Live-Elektronik sei, obgleich auch sie nur einen marginalen Stellenwert im Konzertleben einnimmt, in diesem Kontext nicht weiter eingegangen.) Seit ihren Anfangsjahren gehören die Rezipienten der Elektronischen Musik selbst innerhalb der zeitgenössischen Musik zu einer kulturellen Diaspora. Mit dem Bau der ersten Synthesizer ging eine beginnende Normierung der Herstellungsbedingungen für Elektronische Musik einher. Diese Instrumente stellen eine Auswahl an Klangerzeugungs- und -verarbeitungsmodulen zur Verfügung: Klangoszillatoren liefern den Rohstoff, die Verarbeitungsapparaturen sind integriert und im Gegensatz zu den bisher offenen Systeme der einzelnen Apparaturen miteinander verschaltet. Die Geräte bieten den Vorteil der Kompaktheit, einer räumlichen Ungebundenheit sowie einer - lediglich bedingten - Livespielbarkeit. Da ein Instrument nur einen kleinen Teil des klanglichen Rohstoffes sowie unterschiedliche Manipulationsmöglichkeiten und Einschränkungen in der polyphonen Stimmenanzahl zur Verfügung stellte, wuchs die Zahl unterschiedlicher Synthesizer sehr rasch. Hiermit ging die Entwicklung eines ungeheuren Absatzmarktes einher, der mit der Elektronischen Musik technisch wie ästhetisch an sich nichts mehr zu tun hatte und nicht ohne Auswirkung auf die Art der Instrumente sein sollte. Aus vereinzelten, nun fest verbundenen Geräten wurden spielbare Instrumente, wobei die Bedienung durch Tasten, und die Tonhöhensteuerung durch eine Klaviatur vorgenommen wurde. Bei dem kontinuierlichen Frequenzspektrum, das die Elektronische Musik zur Verfügung stellt, einem Denken in Klangfarben und einer Abkehr vom organisierten Tonhöhenprinzip, ist eine Tastatur jedoch ein obsoletes Steuerungsinstrument. Eine Klangauslösung durch Tasten muß zwangsläufig ein starres System bilden, das zwar teilweise durch Umstimmung und die Benutzung des Pitch Bend Wheels umgangen werden kann, jedoch wird die Freiheit aller Frequenzen nicht mehr in ihrer Ganzheit zur Verfügung gestellt; nach der temperierten Stimmung wurde hier eine neuerliche Auswahl aus einem vorhandenen Material getroffen, mußten sich die Musiker wenn sie diese Instrumente benutzen wollten einer durchaus massiven Einschränkung unterwerfen. Da ein Abspeichern der Klänge bei den ersten Synthesizern nicht möglich war, führte dies bei intensiven Benutzern oftmals zu einer ungewollten Anzahl von ein und demselben Instrument, da an jedem Gerät für eine bestimmte Klangeinstellung die Regler festgeklebt wurden. Außerdem waren die Instrumente verschiedener Hersteller untereinander nicht kompatibel, ein Nachteil gerade für den Livebetrieb, denn ein Spiel auf zehn verschiedenen Tastaturen ließ sich auf der Bühne nicht realisieren. Nicht zuletzt wurde aus diesen Problemen des Livemusizierens der MIDI-Standard geboren, einer Norm, die sich aufgrund ihrer Formalisierung musikalischer Daten ebenfalls zu einem starren System entwickelte. Mit MIDI wurde dem Kontinuum der Elektronischen Musik weitere einschränkende Parameter verordnet, bezeichnenderweise zeichnete hierfür die Industrie verantwortlich. Die Musiker haben diesen Standard bis heute mehr oder weniger dankbar geschluckt; lieber schalteten sie ihren Instrumentenfuhrpark gleich, als daß sie gegen die Industrienormen zu Felde zogen. Bei allen unbestreitbaren Vorteilen die MIDI auch bietet, begaben sich die Musiker in ein Hörigkeitsverhältnis gegenüber der Industrie, begannen sie sich jedoch mehr und mehr mit "Apparatur[en] [zu umgeben], die über die ästhetische Produktion bestimmt[en]" (Friedrich Kittler, Gleichschaltungen. über Normen und Standards der elektronischen Kommunikation, in: INTERFACE. Elektronische Medien und künstlerische Kreativität, Hans-Bredow-Institut 1992, S. 175ff.). Rasterlose Drehknöpfe wurden durch MIDI in vorgegebene Zahlenwerte aufgerastert, um digitalisiert werden zu können, der Tonhöhenumfang in 128 Schritte unterteilt, bei einem kontinuierlichen Frequenzspektrum, das auch diese Instrumente in sich bergen, ein Rückschritt von geradezu skandalös reaktionären Ausmaßen. Angesichts des schon erwähnten Abschieds der Elektronischen Musik von einer im traditionellen Sinn bewußt gestalteten Tonhöhe, hin zu der Etablierung eines Denkens in Frequenzen, muß sich diese Norm sich als Prokrustesbett für innovative Elektroniker erweisen. Im Hinblick auf das Trautonium, das seit den zwanziger Jahren auf das Steuermodul Tastatur aus Gründen des freien Frequenzspektrums bewußt verzichtet, ist gerade die Klaviatur eines Synthesizers ein ästhetischer Rückschritt, ausgelöst durch das immer noch Zirzensische des Livemusizierens, das mit der Entwicklung der Elektronischen Musik überwunden schien und den technischen Fortschritt der Digitalisierung. Spätestens hier muß die radikale Unterscheidung zwischen den ästhetischen Prinzipien der Elektronischen Musik und einer mit Hilfe von elektronischen Klangerzeugern erzeugten, auf rein ökonomische Konsumierbarkeit ausgelegten Musik getroffen werden, ein Gedanke, der im Folgenden einer noch näheren Betrachtung unterzogen werden wird.

2. Die Digitalisierung der Welt und ihrer damit verbundenen AuflösungDie Digitalisierung wurde und wird durch die rasante Entwicklung und Privatisierung der Computer, durch die zunehmende Verfügbarkeit von Rechenkapazität und Speicherplatz noch weitere Möglichkeiten eröffnen. Am Ende dieser fortschreitenden Mathematisierung und Digitalisierung ist das Fazit zu ziehen, daß heute im Prinzip alles digitalisiert und gespeichert werden kann. Damit verbunden ist ein zunehmender Verlust der Ehrfurcht vor der Realität: "Technische Normen und Standards verdrängen den Menschen als Maß aller Dinge" (Peter Zec, Interface. Kunst und Technik im Zeitalter der elektronischen Kommunikation, in: INTERFACE. Elektronische Medien und künstlerische Kreativität, a.a.O., S. 7ff.). So wurde bei der Einführung der Roboter bei einem bekannten deutschen Autohersteller eine extra klimatisierte Halle mit einer konstanten Temperatur von 19 °C gebaut, während in den Nachbarhallen die Werktätigen an den Bandstraßen bei unerträglicher Hitze reihenweise kollabierten. Ebenso läßt sich als Beispiel der Erste Weltkrieg anführen, in dem erstmals eine Unterordnung der Soldaten unter neue Massenvernichtungssysteme praktiziert wurde. Auch die geistigen Verhaltensweisen bleiben von der massiven Technisierung nicht unberührt. So gibt der Kultursoziologe Neil Postman in seinem Buch Das Technopol. Die Macht der Technologien und die Entmündigung der Gesellschaft folgendes zu bedenken: »...wir achten auch nicht darauf, welche älteren Fähigkeiten bei dem Erwerb neuerer Fähigkeiten verloren gehen ... was kann man ohne Computer und was geht verloren, wenn man sie benutzt" (Neil Postman, Das Technopol, Frankfurt M. 1992, S. 131.). Es ist ein Verlust der Selbstachtung vor seinen eigenen, auch unvollkommenen menschlichen Fähigkeiten, bei gleichzeitigem Zugeständnis an unvollkommene Fähigkeiten des Computers: eine klassische übertragungssituation. Dies kann, um noch einmal mit Postman zu sprechen, sogar so weit führen, daß "das Vergangene, das der technologischen Innovation im Wege steht ... nicht mehr bewahrenswert [ist]; die Zukunft braucht keine Verbindung mehr mit der Vergangenheit zu haben ... Zu jeder Tradition gibt es technologische Alternativen" (ebenda, S. 62f.). Seit die Virtual Reality einen neuen Wald ermöglicht, scheinen noch bestehende Wälder nicht mehr bewahrenswert, sie können sterben; das Thema Waldsterben stößt in der Öffentlichkeit schon lange auf kein gebührendes Interesse mehr. Die Digitalisierung stellt zunächst eine Übertragung von Daten in den einfachsten aller Codes, den Binärcode dar. Mit diesem Code scheinen bei erster Betrachtung auch komplexe Daten verarbeitbar zu sein. Wir sollten uns jedoch davor hüten zu glauben, daß der Computer etwa die Komplexität einer Integral- oder Differentialrechnung vergleichbar unserem menschlichen Hirn erfassen kann; das Elektronenhirn zerlegt die Komplexität in immer einfachere Schritte, sie wird aufgelöst, bis der Binärcode, der nur zu addieren imstande ist, den Rechenvorgang resp. die Rechenvorgänge durchführen kann: denn eines muß man sich immer vor Augen führen, der Computer ist zwar ein Rechner, aber er kann nur addieren; dies freilich in einer solchen Geschwindigkeit, daß wir von diesem Auflösungsvorgang intern nichts bemerken. Nun bedeutet Auflösung aber "Verschwinden"; am Beispiel der Integral- oder Differentialrechnung, wird das Problem der Komplexität aufgelöst, es "verschwindet". (Vielleicht ist diese Art des unbewußten Umgangs mit Problemstellungen ein Grund für ein im Verschwinden begriffenes generelles Problembewußtsein heute.) Es gilt festzuhalten, daß eine zunehmende feinere Auflösung bei der Aufrasterung analoger Daten in ihre digitale Form zum Verschwinden der Realität zugunsten eines digitalen Scheins führt. Innerhalb der Betrachtung unseres Musikinstrumentariums, konnten durch die Digitalisierung die Klangeinstellungen endlich abgespeichert werden; die Klänge waren damit auch vorfertigbar. Eine zunehmende komplexere Bedienung der Instrumente führte dazu, daß Klänge kaum noch nach eigenen Bedürfnissen individuell zusammengestellt werden. Die Tiefen der Instrumente werden kaum ergründet, mühevoller Arbeit stehen neue, uns Verbesserungen versprechende Instrumente gegenüber, die bereits auf dem Markt sind, bevor man die oft telefonbuchstarke Bedienungsanleitung des alten Gerätes gelesen und verstanden hat. Bei dem marktpolitisch geschickten Timing der Neuentwicklungen ist man unversehens in den Fängen der Abhängigkeit eines neuen medialen Wahns gelandet. Wir sehen uns nicht nur einer Flut aus vorgefertigten Klängen, sondern auch der Flut eines Instrumentariums gegenüber, das gekauft sein will; ein Schwall neuer Geräte, Klänge und technischer Information überschüttet uns. Wir degenerieren zu Abrufern von vorgefertigtem Material, wir schaffen uns dieses nicht mehr originär selbst: "[Die] Informationsflut schränkt [unsere] eigene Entscheidungskraft, eigene Kreativität ein" (Neil Postman, a.a.O., S. 132.); unsere Kreativität begnügt sich in der Manipulation von Vorgegebenem. Die Auseinandersetzung mit Elektronischer Musik weicht einer Diskussion um technische Fortschritte und Details. Kommerzielle Geräte sind für bestimmte Funktionen ausgelegt, für bestimmte Benutzer, deren Bedürfnisse wohlbekannt sind. Elektronische Musik ist hierbei nicht gefragt; jedoch wollen Künstler und Wissenschaftler über Werkzeuge verfügen, die ihnen die Art von Freiheit geben, die sie brauchen: entweder um sich selbst auszudrücken oder um die Probleme adäquat repräsentieren zu können. MIDI Equipment ist dagegen das, was Yamaha oder Roland zur Verfügung stellen, sie legen die Architektur fest, und schreiben vor, wie damit umzugehen ist. Es ist ein Weg, den die jeweilige Firma vorgegeben hat. Die Digitalisierung der Welt läßt Natur- und Umweltgeräusche genauso zur digitalen Information werden wie die rein elektronisch erzeugte Klangwelle bis hin zu ganzen Klangereignissen. Hier findet eine fatale Gleichschaltung von elektronischem und analogem Klang- und Geräuschvorkommen statt; es liegt kaum noch eine Unterscheidbarkeit vor, denn der analoge Klavierklang, das Zwitschern eines leibhaftigen Vogels können ebenso zur digitalen Wellenform werden wie ein elektronisch erzeugter Klang. Herkunft, Auswahl und Verwendung der Klänge wird verwischt, Material ist im Überfluß vorhanden, vorherrschend ist die gedankenlose Selbstbedienung, der Ausverkauf. (Dies ist - nebenbei bemerkt - vielleicht auch ein Grund für das Verschwinden der Frequenzmodulation als Klangerzeugungsprinzip, da sie im Gegensatz zum zeitgenössischen Synthesizer, die mit digitalisierten, einerseits elektronisch erzeugten, andererseits gesampelten Wellenformen arbeiten noch mühevolle Zusammensetzungsvorgänge vorsieht.) Der moderne Synthesizer - ein geschlossenes System - ist zu einem Sampleplayer mit Manipulationsmöglichkeit geschrumpft, der elektronische Klang zum Sample verkümmert. Die Frage, inwieweit digitalisierte Geräusche oder Instrumente überhaupt noch der Elektronischen Musik zuzuordnen sind, wirft schlagartig die Problematik der Begriffsverwendung "Elektronische Musik" auf, es hat geradezu den Anschein, als lasse die Digitalisierung sie verschwinden. Angesichts dieser Gleichschaltung droht ebenso der Unterschied zwischen Elektronischer Musik, der Klangrede im informationstheoretischen Sinne und einer elektronisch produzierten Musik zu schwinden. über neunzig Prozent aller heutigen Musik wird mit elektronischen Mitteln produziert ohne Elektronische Musik zu sein, denn kaum jemand würde wohl ernsthaft behaupten wollen, die elektronische produzierte Musik zur Vorabendserie sei Elektronische Musik. Spätestens bei der elektronisch produzierten Musik sind wir bei der Vorherrschaft der technischen Medien angelangt, deren Problematik mit einem Zitat des bekannten Informationstheoretikers Abraham Moles treffend charakterisiert ist: Die Elektronische Musik ist ein Phänomen, "die ihr Dasein der Technik verdankt". Als Produzenten sind wir "deshalb abhängig von dem Design der Hardware und der spezifischen Technik, die als grundlegende Konstituenten einer artifiziellen Wirklichkeit zu gelten haben ..." (A. Moles, Design und Immaterialität, in: Digitaler Schein, Hg. Florian Rötzer, Frankfurt M. 1991, S. 160ff.). Zur Benutzung gelangen hierbei die Interaktionsmedien Klangerzeuger, Computer und Softwareprogramme. Nach Moles "verfügen [wir] heute über eine größere Zahl von ... Interaktionsmedien, als wir sie uns in der uns zugemessenen relativ kurzen Lebensspanne zunutze machen können" (ebenda, S. 161.). Von einer ästhetisch künstlerischen Auseinandersetzung ganz zu schweigen.

3. Die Vorherrschaft der Medien, die als contrakreative Indikatoren auftretenMit ihrer Digitalisierung werden - wie schon festgestellt und beschrieben - alle analogen Signale in computerlesbare verwandelt, sie sind danach mit einem Computer manipulierbar. Eine Musik, die mit Hilfe eines Computers produziert wurde, muß nicht zwangsläufig Elektronische Musik sein, nur weil der Computer ein elektronisches Medium ist. Der Computer selbst dient ausschließlich als Verarbeitungs- und Speichermedium, entscheidend für die Gattung der Musik sind allein die Ausgabegeräte Synthesizer, Sampler, Soundkarte oder ein MIDI-Bösendorfer; und niemand wollte wohl ernsthaft in Erwägung ziehen, daß ein Bösendorfer Elektronische Musik produziert. Der Computer ist in erster Lienie ein Apparat der Normierung, denn er bietet die kleinstmöglichste Entscheidungsfreiheit, "0" und "1". Eine ideale Formalisierung für die Musikverarbeitung mit dem Computer stellte in diesem Zusammenhang die MIDI-Norm dar, mit ihr war ein Aufzeichnungssystem für die vom Klangerzeuger ausgegebenen digitalen Steuerdaten geschaffen. Im Computer stehen diese Daten dann zur vermeintlich freien Verfügung, denn die Verarbeitungsprogramme geben nur zu genau vor, was mit den Daten zu geschehen hat und was nicht: "[Das] Medium [Computer] als durchstandardisiertes Interface hat, lange vor jeder Einzelproduktion, nicht bloß diejenigen Entscheidungen bereits getroffen, die einstmals im freien ästhetischen Ermessen von Künstlern und Handwerkern lagen, sondern ... auch Entscheidungen, deren Effekte die Wahrnehmung gar nicht mehr kontrollieren kann." (Friedrich Kittler: a.a.O., S. 178.). Oder um nochmals den Kommunikationswissenschaftler Friedrich Kittler zu zitieren, "solange die ... Medienkünstler, statt die Normungsausschüsse zu besetzen und d.h. an der elementaren ... Voraussetzungen ihrer Produkte zu rütteln, diese Voraussetzungen einfach hinnehmen, liefern sie auch nur Eigenreklamen der jeweils herrschenden Norm." (ebenda.). Wir lassen unsere musikalischen Produkte quantisieren, lösen sie in vorgegebene Rasterungen auf, um ihnen hinterher mit "human quantisize" vorgetäuschte menschliche Aura ("human touch") zu geben. Bei der Quantisierung eines Tones in 96 Werte pro Sekunde, die angeblich voll ausreicht, um alle musikalischen Feinheiten ausdrücken zu können, stellt nach dem Medientheoretiker Norbert Bolz "die sinnesphysiologische Bedingung der digitalen ästhetik" dar; denn "selbst unsere Wahrnehmung ist digitalisierbar" (Norbert Bolz, Eine kurze Geschichte des Scheins, München 21992, S. 133.). Die Kreativität des Computers ist sein Zufallsgenerator, der "random access", ein weiterer Beleg dafür, wie nach Friedrich Kittler die Apparatur über die ästhetische Produktion bestimmt. Spätestens seit dem Krieg der Softwarehäuser untereinander um den besten Sequenzer - alles unter dem Gesichtspunkt einer elektronisch produzierten Musik, denn an Elektronischer Musik hat keiner der Softwareproduzenten wirkliches Interesse, das kann er schon aus ökonomischen Gründen nicht haben - beginnen sich technische Äußerlichkeiten zu verselbständigen, die mit Musik oder Audiokunst nichts mehr zu tun haben, ja sie geradezu als Marginalie ins Abseits drängen. Das technische Know-how verselbständigt sich, wird zum Selbstzweck, verdrängt die eigentliche ästhetische Auseinandersetzung mit den erzeugten musikalischen Produkten. So stellte Neil Postman schon vor Jahren fest, daß "das Spezialwissen derer, die eine neue Technologie beherrschen werden oft für eine Form von Weisheit gehalten [wird] ... bestimmte Fragen [ästhetischer Natur] werden nicht mehr gestellt" (Neil Postman, a.a.O., S. 19.). Verbunden damit ist eine Informationsflut, aber "ein Mehr an Information vermag die Probleme nicht zu lösen", vielmehr wird die "Information zum Mittel und Zweck menschlicher Kreativität" (Neil Postman, a.a.O., S. 70.). Postman bemerkt weiter, "die Information tritt wahllos und beliebig in Erscheinung, nicht an bestimmte Adressaten gerichtet, abgespalten von Theorie und Sinn, von Zweck und Ziel" (Neil Postman, a.a.O., S. 79.). Vielleicht hat sie einzig das Ziel, den Anforderungen der neuen Technologien sich anzupassen; wie das Beispiel der PC-Soundkarte veranschaulicht: Der (bewußt) kompliziert gehaltene Installationsvorgang hindert zunächst daran, zu den eigentlichen Dingen, dem hörbaren Sound zu kommen. Nach schließlich erfolgreichem Einbau muß man über jedes noch so schlecht klingende Ergebnis zufrieden sein. Der Computer im täglichen Leben erweist sich wieder einmal mehr als die größte Ablenkungsmaschine seit der Spielzeugeisenbahn. Mit der Diskussion um technische Gegebenheiten bringen wir aber die Elektronische Musik nicht voran, wir unterwerfen uns den Apparaten eher, als daß wir uns die Apparate zu musikalisch dienstbaren Werkzeugen formen: "Verwaltungsangestellten, Ingenieuren und Künstlern geht es heute nicht anders. Auch sie müssen sich den Computern am Arbeitsplatz bedingungslos unterordnen. Der Anpassungsprozess findet dabei in zahlreichen Schulungsveranstaltungen statt und wird als Weiterqualifizierung empfunden. Wenn es wirklich stimmt, daß Menschenwürde - wie [der Medienphilosoph Vilém] Flusser sagt - aus dem Automatismus emportaucht als das, ... was nicht automatisierbar ist, dann läuft der Mensch als Appendix einer gigantischen Informationsmaschinerie Gefahr, seine Würde zu verlieren. Und auch die Kunst, die Flusser als Menschenwürde bezeichnet, wird uns dabei nicht helfen können, solange sie selbst in einen Automatismus der Medien- und Informationstechnologie hineinfällt." (Peter Zec, a.a.O., S. 11.). Wir stellen unsere Kreativität zurück, zugunsten einer Abrufung

von vorgefertigten Informationsfluten; der Computer bestimmt den Menschen

als "Prozessoren zur Verarbeitung von Information" wie J. David Bolter

in seinem Buch Der Turing Mensch bemerkt. Kritiklose Hingabe an das Medium

Computer führt dazu, daß das Vertrauen in die menschliche Urteilskraft

und Subjektivität schwindet: "Der Computer exhauriert die Kombinationsvielfalt

und versetzt so den Artisten erstmals in die Lage, sich der Komplexität

selbst gewachsen zu zeigen; seine ästhetische 'Subjektivität'

reduziert sich auf Wahlakte angesichts der permutationellen Variationen

eines Algorithmus. So führt uns die digitale Ästhetik am Ariadnefaden

des Möglichkeitssinns in ein Jenseits von Zeichenbedeutung, Sinn und

sujet. Doch dieser Ariadnefaden führt nicht aus dem Labyrinth des

Möglichen heraus, sondern immer tiefer in die Welt des Kombinatorischen,

Multiplen und der permutationellen Ereignisse hinein." (Norbert Bolz, Eine

kurze Geschichte des Scheins, a.a.O., S. 134.).

↑

Torbe Reyber

Die Synthesizerausstellung am 9.10.94 in Raum

M 110 (2) Die Fortsetzung des Artikels aus dem

letzten

Heft, aus Anlaß der Synzhesizerausstellung zum

fünfjährigen

ZeM-Jubiläum. Der Autor betreibt hier nicht nur eine bloße

Auflistung

der Geräte, sondern nimmt eine wertende, ungefähre Einordnung

in vier Epochen (I - IV) vor. Weiter schreibt der Verfasser: "Ich habe

dabei um eine Trennung von Fakten und meiner - vielleicht extremen -

Privatmeinung

(kursiv) versucht. Zum Schluß ... habe ich mir einige Gedanken

über

die zukünftige Entwicklung der elektronischen Musikinstrumente

gemacht

(V)". III. Die Sampler und Rompler (1983 - )

Der Preis für Speicher (RAM, ROM) und Rechenleistung verfiel rapide. Damit wurde es kostengünstig möglich, gesampelte Klänge zu laden, oder selbst aufzunehmen (Sampler), oder wenigstens über reichlich unveränderliche Grundsamples (Rompler) zu verfügen. Das war ein Ausweg aus dem Klang-Einerlei der alten polyphonen Synthesizer, allerdings nur was den Grundklang angeht. Die Samplingtechnik ermöglichte es zum ersten Mal, die ungeheuer komplexe reale Klangwelt durch bloße Aufnahme bequem in die Maschine zu bekommen. Allerdings gab es auch hierbei einige Haare in der Suppe (schlechte Loops, Mickey-Mouse-Effekt, beschleunigter Klangverlauf bei größerer Tonhöhe). Schon immer waren viele Synthesizer-Anwender hauptsächlich an der Imitation klassischer Instrumente interessiert, und nicht etwa an neuen Klangstrukturen, wofür zumindestens die Instrumente aus I eigentlich gedacht waren. Folgerichtig blieben diese Imitationsversuche kläglich. Diese z.T. schrecklichen Surrogate haben zu einer bis heute andauernden negativen Einstellung gegenüber der EM in den Kreisen der sog. "ernsten" Musik geführt. Diese versuchen auch vielleicht deshalb immer noch, neue Musik mit modifizierten klassischen Instrumenten zu machen. Man komponiert da lieber für wassergefüllte Blasinstrumente und Gitarren mit Ping-Pong-Bällen und ähnliche Abnormitäten, anstatt sich einfach der Elektronik zu bedienen. Die Sampling-Technik brachte die Imitationen nun - zumindestens oberflächlich gesehen - zur Perfektion, woraus wiederum die bis heute andauernde große Beliebtheit und die große Anzahl auch neuester Sampler- und Rompler-Instrumente begründet ist. Die Nachbearbeitung der Samples durch die eingebauten Filter bringt nicht viel Neues. Der Klang kann nicht mehr bei der Wurzel gepackt werden. Man bearbeitet nur Vorhandenes, kann aber nichts Neues synthetisieren (einmal abgesehen von der Synthese-Software für Sampler, die Neues errechnen kann, allerdings nicht in Echtzeit). Zum Teil waren diese Instrumente bereits voll digital (D70), d.h. auch der Audiosignalweg wurde durch digitale Rechenoperationen dargestellt und die einzige analoge Komponente war der Digital-Analog-Wandler kurz vor der Ausgangsbuchse. Die Nebengeräuschproblematik entschärft sich dadurch, manchmal treten jedoch auch spezielle digitale Nebengeräusche auf (Alias- Effekte, Interpolationsrauschen). Enorme Schwierigkeiten macht nach wie vor das Nachbilden

analoger Filter

mit Hilfe von digitalen Algorithmen (schon theoretisch nicht

unproblematisch!),

und so ist es kein Wunder, daß z.B. der Prophet Sampler mit

seinen

analogen Filtern im Vergleich immer noch so gut klingt. IV. Die neuartigen Syntheseverfahren (1981 - )

In völliges Neuland gingen die Yamaha-Ingenieure als 1982 die ersten Frequenzmodulations-Synthesizer vorgestellt wurden (DX1). In der frühen Variante gab es keine Filter und Verstärker mehr, sondern nur noch sechs Oszillatoren mit sinusförmiger Grundwellenform - Operator genannt - pro Stimme, die sich gegenseitig frequenzmodulieren konnten. Man setzte also ganz auf eine nichtlineare Methode. Diese wurde vollkommen digital realisiert und war enorm recheneffizient; für jeden Operator waren nur wenige Additionen und Multiplikationen sowie ein Tabellenzugriff pro Zeitschritt nötig. Ein digitales Filter ist dagegen ungleich aufwendiger. Das spätere Erfolgsmodell DX7 stellte somit den optimalen Kompromiß aus Fortschrittlichkeit und Wirtschaftlichkeit dar, was seinen ungeheuren Erfolg begründete. Die Verschaltung der Modulationswege (der sog. Algorithmus) war aus 45 Varianten wählbar. Später wurde die Methode dann erweitert, indem die Operatoren weitere Grundwellenformen bekamen. Mit der Einführung von nicht-sinusförmigen Wellenformen war - mathematisch gesehen - die Bezeichnung "Frequenzmodulation" nicht mehr korrekt, man hätte von da an von "Phasenmodulation" sprechen müssen, was tatsächlich immer schon die verwendete Berechnungsmethode gewesen ist. Doch wie auch beim Begriff "Ringmodulator" kann man eine einmal eingeführte Bezeichnungsweise nicht mehr zurückziehen, wenn sie auch durch neue Techniken unzutreffend wird. Bei den Spitzenmodellen war dann sogar der Algorithmus frei wählbar (SY99, SY77, TG77), man fühlte sich etwas an die gute alte Zeit der Patchcords erinnert. Die FM-Synthese ist sehr ausdrucksstark, man kann mit ihr z.B. sowohl konventionelle Sägezahn-Sounds als auch alle Arten von Glocken und Gongs sehr gut darstellen. Sogar sample-ähnliche Sounds sind möglich. Schon mit zwei Operatoren lassen sich sehr interessante, unerhörte Ergebnisse erzielen. Allerdings gibt es auch den Nachteil, daß durch die Nichtlinearität der Methode eine Vorraussagbarkeit des Soundergebnisses bei der Abänderung der Parameter sehr erschwert wird. Kurz, man ist mehr oder weniger auf Versuch und Irrtum bei der Neuerstellung von Klängen angewiesen, was dann entsprechend lange dauert. Da es aber sehr umfangreiche Bibliotheken von FM-Sounds gibt, kann man den Weg etwas abkürzen, indem man aus einem geeigneten Grundklang durch geschickte Variation den gewünschten Sound erhält. Der große Erfolg der Rompler in den neunziger Jahren hat dazu geführt, daß Yamaha von der reinen FM-Synthese abging, und RAM- und ROM-Samples nebst Multimodefiltern in den Spitzenmodellen miteinbezog (AWM-AFM). Damit entstand also eine Mischform aus Sampler-Rompler und FM,

wobei

die Synthesearten nicht nur nebeneinander verwendet werden können,

sondern sich sogar gegenseitig miteinbeziehen können (z.B.

Grandpianosample

frequenzmoduliert Operator 1). V. Ausblick Die Einführung der digitalen Frequenzmodulation kann als zweiter Meilenstein in der Entwicklung der elektronischen Instrumente betrachtet werden. Das Tor zur Welt der volldigitalen Echzeitsynthese war weit geöffnet worden und gleich die erste große Expedition in diese neue Welt (DX7) hatte überwältigenden Erfolg. (Natürlich gab es schon vorher volldigitale Versuchsaufbauten, z.B. am IRCAM. Diese waren jedoch allgemein unbeachtet geblieben.) Allerdings habe ich den Eindruck, daß der Weg seitdem nicht konsequent beschritten wurde, trotz eines EMU-Morpheus, eines Yamaha VZ1 und eines Kurzweil K2000. Konsequent dagegen war die Idee eines Wolfgang Palm (PPG), die zu Ende gedacht eine digitale Synthesemaschine konzipiert, die alle bekannten Synthesemethoden auf einer einheitlichen Signalprozessor-Hardware nur in Form von Softwaremodulen realisiert. Dazu gehören Amplitudenmodulation, Phasenmodulation, Verzerrungsfunktionen (Waveshaping), Synchronisation, additive Synthese, diverse Filter und Delay-Oszillatoren (Karplus-Strong etc.). Außerdem stehen Softwaremodule für die Modulation des Klanges zur Verfügung, wie z.B. Midi-Interfaces, LFO, Hüllkurven etc. Der Signalweg, oder Algorithmus, wird dann durch eine "Verkabelung" der Softwaremodule mittels der Maus am Computer-Bildschirm festgelegt. (Eine solche Software wurde z.B. mit dem Programm "Avalon" realisiert, mit dem man - allerdings nicht in Echtzeit - Samples mit den genannten Methoden errechnen kann.) Wenn dann noch geeignete Schnittstellen, wie AD/DA-Wandler mit Sampling-Option, Fourier-Analyse und Hard-Disk-Recording, sowie digitale Schnittstellen bereitstehen, schließt sich der Kreis von V zu I. Denn eine solche Maschine wäre das moderne, digitale Pendant zu einem analogen Modulsythesizer wie unter I beschrieben, jedoch mit vielfach erweiterten Möglichkeiten. Sie vereinbart die Freiheiten der damaligen analogen Geräte mit der heutigen digitalen Klangperfektion und Computersteuerung. Eine solche Maschine wäre sowohl in der Rechenleistung als auch in der sonstigen Austattung flexibel skalierbar. Nach einem Baukastensystem könnte Hard- und Software angeschafft und hinzugekauft werden. Eine solche Maschine entspräche schließlich dem heutigen Stand der Technik. Ich bedanke mich bei allen Mitgliedern, die Instrumente aus privaten Beständen ausgestellt haben: Dr. Walter Birg, Michael Frings, Rainer Fiedler, Klaus Weinhold sowie insbesondere bei Manfred Baumann, der den Großteil der Exponate beisteuerte.

↑Ich möchte heute das Augenmerk auf einen Mann richten, der es verdient, wiederentdeckt zu werden. Es handelt sich um Joseph Schillinger, einen Komponisten, Mathematiker, Naturwissenschaftler und großen Pädagogen der Musik. Obwohl Schillinger ein geradezu riesiges theoretisches Werk hinterlassen hat, kennen ihn nur wenige, selbst in Kreisen der Musikwissenschaft ist er so gut wie unbekannt. Dies ist vielleicht dadurch bedingt, daß sein Werk sehr mathematisch orientiert und damit nur wenigen zugänglich ist. Immerhin hat Schillinger, der von 1895 - 1943 lebte, eine Reihe von Schülern gehabt, von denen der bekannteste kein geringerer als George Gershwin war. Von seinen Kompositionen soll nur die First Airphone Suite, op.21, für RCA Theremin and orchestra (1929) erwähnt werden, die zeigt, daß sich Schillinger schon früh mit der elektronischen Musik seiner Zeit beschäftigt hat. Wichtiger als seine Kompositionen sind für uns seine theoretischen Werke, von denen besonders die beiden Bände The Schillinger System of Musical Composition (bei Carl Fischer, New York, 1941 erschienen), und sein Buch The Mathematical Basis of the Arts, (Philosophical Library, New York, 1948) erwähnt sein sollen. Daß er auch wichtige Aufsätze wie Electricity, a Liberator of Music veröffentlichte, zeigt, daß er sehr genau die großen Möglichkeiten der Elektronischen Musik sah. An Schillingers Werk ist nicht leicht heranzukommen: Weder in der Bibliothek der Universität noch in der Bibliothek der Musikhochschule Freiburg waren die Bücher zu haben. Nur per Fernausleihe (Universität Oldenburg) waren die Bücher erhältlich. Die drei umfangreichen Bände können hier natürlich nicht auch nur im entferntesten gewürdigt werden. Wir wollen die Inhaltsangabe des 700-Seiten-Bandes The Mathematical Basis of the Arts wenigstens auszugsweise darstellen: Das Buch ist in drei große Abschnitte gegliedert: 1. Wissenschaft und Ästhetik, 2. Theorie der Regelhaftigkeit und Koordination und 3. Technologie der Kunstproduktion. Der erste Teil ist dem Verhältnis: Kunst und Natur gewidmet. Die physikalischen Phänomene erscheinen uns häufig voller ästhetischer Harmonie. Diese Harmonie ist nach Schillinger das Resultat periodischer und kombinatorischer Prozesse, die mathematisch beschrieben werden können: Schillinger zeigt sich hier als ein direkter Wegbereiter der algorithmischen Komposition. Willkürlich sollen hier noch einige interessante Punkte herausgegriffen werden: Nachdem "die physikalische Basis der Schönheit" und die "Natur der ästhetischen Symbole" dargestellt wurden, kommt Schillinger in Kapitel 6 zu seinem eigentlichen Anliegen: Die Herstellung ästhetischer Strukturen durch die Mathematik. Genauso, wie ein Ingenieur seine künstlichen Strukturen am Reißbrett entwirft, sie durchkonstruiert und berechnet, soll der Komponist der neuen Musik seine Strukturen erzeugen. Hierzu werden eine Vielzahl von Variations-, Transformations- und Kompositionstechniken angeboten: Durch mathematische Reihen, Formeln und differentialgeometrische Darstellungen und Tabellen sollen dem Komponisten der neuen Musik - und nicht nur der Musik - Produktionstechniken vermittelt werden, die es ihm erlauben, auf rational erfaßbare Weise Kunst zu produzieren. Das Tonhöhen-, Zeit- und Klangkontinuum soll nach Schillinger parametrisiert und die Parameter nun mit mathematischen Methoden transformiert und variiert werden. Als weitere Klasse von mathematischen Operationen zeigt Schillinger Symmetrieoperationen auf. Diese ergeben, angewandt auf Tonfolgen, die aus der Zwölftonmusik bekannten Formen Krebs, Umkehrung und Umkehrung des Krebses. Als weitere Möglichkeit, musikalische Pattern zu generieren, zeigt Schillinger, wie man aus Pattern herkömmlicher Musik neue Musik "errechnen" kann, indem man auf den Tonhöhen- und den Zeit-Raum lineare Transformationen einwirken läßt: Zentrische Streckungen und -Dehnungen ändern das Erscheinungsbild der Musik vollständig, lassen jedoch die in der Musik vorhandenen Informationsstrukturen weitgehend bestehen. Wir als Produzenten und Komponisten Elektronischer Musik sollten Schillinger dankbar sein, daß er uns mit einem solch wegweisenden und umfassenden Werk Türen aufgestoßen hat, die uns in Räume führen können, von denen sich die herkömmliche Musik nichts hat träumen lassen. Daher sollten insbesondere diejenigen von uns, die sich mit algorithmischen Kompositionen beschäftigen, Schillinger nicht nur lesen, sondern auch zu verstehen versuchen. Doch dies wird nicht leicht sein.

↑Bei unserem Workshop im April dieses Jahres an der PH Freiburg wurde in Vorträgen zu algorithmischer und aleatorischer Komposition nicht nur der - auf den ersten Blick - einleuchtende Gegensatz dieser beiden Prinzipien herausgearbeitet, sondern auch die Beziehung zwischen ihnen: Dem Zufall wird durch einen Algorithmus ein Rahmen gesetzt, man könnte vielleicht auch sagen, er wird definiert, ein Algorithmus erhält durch die Einbeziehung des Zufalls ein größeres "Aktionsfeld". Ein Algorithmus, mit und ohne Einbeziehung des Zufalls, kann nun die Struktur eines Stückes bestimmen, die Anordnung oder Reihenfolge der Klänge, er kann den zeitlichen Ablauf steuern. Mit einem Algorithmus kann aber auch in die Struktur und den Verlauf eines Klanges an sich eingegriffen werden, er kann zur Generierung von Klängen und Klangprozessen führen. Hier wird schon deutlich, daß der Algorithmus nicht nur ein kompositorisches Prinzip neben vielen anderen ist, sondern wohl das entscheidende überhaupt, das mehr oder weniger bewußt zur Gestaltung bzw. bei der Produktion von Stücken oder Klängen verwendet wird. Und natürlich auch verwendet wurde im Verlauf der Musikgeschichte, wie an einigen Beispielen (z.B. C-Dur Präludium von Bach) demonstriert wurde. Warum betonen wir dann aber dieses Prinzip so sehr, wenn es doch selbstverständlich ist für die Gestaltung - sei es in der Musik oder in anderen Bereichen der Kunst und auch des praktischen Lebens? Die Antwort heißt: weil wir den Computer einsetzen können. Diese neue Technik ist das Neue, sie bewirkt eine neue Art des Umgangs mit dem Material und dadurch auch ein anderes Denken. Das soll im Folgenden erläutert werden(1). Wenn wir z.B. eine gegebene Abfolge von Klängen verändern wollen, überlegen wir uns, in welcher Weise dies geschehen soll. Die Vorschrift bzw. der Algorithmus könnte heißen, die folgenden Töne sollen um das Intervall zum vorhergehenden abwechselnd erhöht und erniedrigt werden, außerdem soll die Tondauer um die Tastennummer (MIDI-Norm), dividiert durch 5, ebenfalls im Wechsel, verringert und vergrößert werden. Auf das Ergebnis dieser Manipulation soll derselbe Algorithmus wieder angewendet werden, und die beiden veränderten Stücke sollen nun so miteinander vermischt werden, daß immer im Wechsel ein Ton der ersten Variation mit ungerader Zahl und ein Ton der zweiten Variation mit gerader Zahl erklingt. Diese Prozedur kann nun wiederholt werden bis der Standard der Technik (z.B. MIDI-Norm, Lautsprecherqualität) oder auch unsere Wahrnehmungsfähigkeit eine Grenze setzt. Ein anderes Beispiel: Bei einer bestimmten Anzahl von Klängen sollen die Hüllkurven der Operatoren des ersten Klanges in der Weise auf die Operatoren der folgenden Klänge übertragen werden, daß die Werte der Reihe nach jeweils um 3 verringert werden bis zum Wert 0, dann um 4 erhöht werden bis zum Höchstwert usw. Abhängig vom Klangerzeuger können so immer wieder neue Klänge erzeugt werden, vielleicht sogar unendlich viele. Was geschieht hier und - noch einmal - was ist daran so neu? Am Anfang steht eine Regel, die ich aufstelle, die aber so formuliert sein muß, daß sie mathematisch umgesetzt werden kann. Diese Vorschrift oder Regel, nach der nun gearbeitet werden soll, bezeichnet eine generative Methode, also: Am Anfang steht eine generative Methode. Mit der Anwendung der generativen Methode wird eine Fülle von Daten so verarbeitet, daß immer wieder neue Zuordnungen und Veränderungen des Gegebenen entstehen. So gelange ich - im Rahmen der oben genannten Grenzen - immer tiefer und vollständiger in die Welt der Kombinationen und Variationen oder anders ausgedrückt: in die Welt der errechneten Möglichkeiten. Diese Welt der Möglichkeiten kann nun der Computer systematisch erforschen, er kann die kaum denkbare Vielfalt ausschöpfen. Durch den Computer haben wir also Zugang und Zugriff auf diese Welt der Möglichkeiten, sofern sie sich in digitaler Weise darstellen läßt, und wir können das Material fast unbegrenzt kontrollieren und manipulieren. Die Natur begegnet uns hier als ein Komplex von Daten, die vom Rechner nach einem Algorithmus verarbeitet werden. Der Rechner gibt uns die Möglichkeit, in diese Natur der Dinge immer tiefer einzudringen, sie besser zu verstehen und wahrnehmbar zu machen. Doch nicht nur die Sicht der Natur verändert sich durch die neue Technik. Die durch den Computer bedingte Methode des Umgangs mit dem Materials verwischt auch den Unterschied zwischen einem Wissenschaftler und einem Künstler. Das systematische Erforschen eines Gebietes mit einer bestimmten rationalen Methode werden wir wohl eher als Merkmal eines Wissenschaftlers ansehen. Was macht aber dann das Besondere des Künstlers aus? Hier gibt es keine allgemeingültige Antwort. Vielleicht das bewußte Auswählen und Zusammenstellen aus der unendlichen Vielfalt, also das Komponieren, vielleicht die Art der Präsentation eines zufällig gewählten Ausschnittes, vielleicht die Fähigkeit, immer neue generative Methoden zu entdecken, sie miteinander zu verbinden und auf andere Gebiete zu übertragen(2). Sicher geht es dem Künstler im Unterschied zum Wissenschaftler nicht nur um Erkenntnis, vielmehr ist er von dem Ergebnis seiner "Entdeckungsreisen" auch emotional affiziert, begeistert ihn der sinnliche Genuß solcher Prozeduren. Doch wie dem auch sei, die Erkenntnisse, die wir gewinnen, wenn wir uns mit dem Computer auf die Forschungsreise in die Möglichkeiten der Natur aufmachen, verändern auch unser Denken, unsere Auffassung über die Natur und unsere Welt. Algorithmen als generatives Prinzip werden nun auch da erkannt, wo sie bislang für das Bewußtsein verborgen waren, und es tun sich Gestaltungsmöglichkeiten, Zugriffe auf Dinge auf, wie sie bislang nicht gegeben waren oder auch nicht erkannt wurden. In der unendlichen Vielfalt der Möglichkeiten, die der Computer errechnet, spiegelt sich die Unendlichkeit unserer Welt. Vielleicht werden wir mit ihr eher vertraut, indem wir mit der neuen Technik umgehen lernen. _______________ (1) Die Ausführungen in diesem Artikel sind "literaturgestützt":

↑Nachdem sich unser Mitteilungsheft in Umfang, Outfit-Qualität und Auflage gesteigert hat, möchte ich an die oft wiederholten Wünsche unserer Leser und ZeM-Mitglieder erinnern, daß hier Komponisten und Produzenten Elektronischer Musik sich zu Wort melden und ihre Gründe, "Warum sie Elektronische Musik machen", darlegen und alle Freunde Elektronischer Musik anhand diverser Thesen (vgl. Mundigls 12 Thesen, ZeM MT Nr.3, II/90) kontroverse Diskussionen in diesem Forum führen sollten. Mit folgenden kurzgefaßten Feststellungen möchte ich hierzu meinen Beitrag bringen. Es gibt keine eigennützige, nutzlose oder selbstrezipierende Kunst - Elektronische Musik (... Elektroakustische Musik beinhaltet Akustik - Akustik muß also nicht noch einmal extra angefügt werden). Jede Kunst - Elektronische Musik - hat in sich eine Absicht, ein Ziel, insofern sie von einem menschlichen Wesen gemacht (produziert, komponiert, zusammengestellt, erdacht, interpretiert ...) wird. In erster Linie sind da die menschlich-psychologischen Hintergründe, die fast unergründlich und vielleicht nur auf der Couch zu erfahren sind. Vereinfachende, sich alle fünf Jahre wechselnde Psychologietheorien, was den Menschen vorantreibt; konkret: was ihn bewegt, Kunst - Elektronische Musik - zu "machen", helfen uns zumindest ein wenig, an die "göttliche Kunst" zu glauben. Viel deutlicher jedoch und plakativer wird es, wenn wir den Menschen nur auf seinen Instinkt und dessen direkter Triebe reduzieren. So ist der Antrieb, Kunst - Elektronische Musik - zu machen, erst einmal der, etwas zu haben, um andere zu begeistern bzw. zu beeindrucken. Dies beginnt damit, einer oder mehreren anderen Personen im kleinen Kreise bei sich zu Hause die Show zu liefern. Bei der Elektronischen Musik tritt hier besonders auf, daß sich sowieso nur wenige für diesen Musikzweig interessieren. Dadurch entsteht der Reiz des Besonderen sowieso. Erst recht interessant wird es, wenn im Kreise Gleichgesinnter jeder sein Stück, seine Produktion im Vergleich zu Gehör bringt und das psychologische Schulterklopfen kommt: "Dein Stück hat mir gut gefallen!". Der andere Punkt ist die kommerzielle Seite, die jedoch bei Elektronischer Musik eine sehr mühselige darstellt, da nur Wenigen gegönnt sein mag, durch das Machen von Elektronischer Musik das Notwendige zum Leben zu bekommen. Bei klassischen Komponisten macht der finanzielle Umsatz durch Elektronische Musik von ihrem Lebensumsatz insgesamt vermutlich nicht einmal 1% aus. Die Unterhaltungselektroniker aus den Tekkno, Jazz, Film- und Werbemusik-Bereichen machen Popular-Elektronische-Musik, in der jede frequentale Dissonanz und Arrhythmik zu erheblichen Finanzeinbußen führen kann. Auch diejenigen, die sich noch am Rande durch staatliche Lehre, Forschung und Studiobetreuung mit Elektronischer Musik ihren Lebensunterhalt verdienen, sind auch an ein paar Händen abzuzählen. Also sind alle anderen die nicht professionellen Elektroniker, was heißt, daß diese ihren Lebensunterhalt ganz oder zum größten Teile mit anderen Tätigkeiten bestreiten. Sofern diese das Machen Elektronischer Musik nun nicht als göttlichen Funken oder zur psychologischen Erbauung durchführen, müßten diese Elektronische Musik um der Sache willen produzieren. Elektronische Computermusik (ECoM) als Ausdruck der heutigen Zeit, als Nutzen der heutigen Möglichkeiten, als ein die-Natur-ganz-anders-zu-Wort-kommen-lassen, als Abbild der makrokosmischen Zusammenhänge im Mikrokosmos. Oh Herr erhöre uns!

↑Unter diesem Titel fand am ersten Aprilwochenende eine Veranstaltung von ZeM e.V. Freiburg in Zusammen mit der PH Freiburg statt. Klaus Weinhold, der die Gesamtleitung innehatte schrieb hierzu: Seit nunmehr 12 Jahren werden in der Musikabteilung der PH Freiburg im Rahmen der Lehrveranstaltung "Tontechnische Medien" Workshops und Konzertvorführungen mit Musik dieser neuen "tontechnischen Medien" angeboten. Es geht darum, Studierenden und einem interessierten Publikum die neuen oftmals unerhörten Möglichkeiten der neuen "tontechnischen" Musik vorzuführen, zu zeigen und zu erläutern. Die Anfänge dieser neuen Techniken in ihren verschiedenen Formen sind inzwischen schon Geschichte geworden und haben sich in einzelne, unterscheidbare Schichten abgesetzt, was ihre Erforschung und pädagogische Durchdringung erleichtert. In die Zukunft sind die "tontechnischen Medien" allerdings völlig offen, ohne daß eine Prognose gestellt werden kann. Vielleicht heißt eines der Stichworte VR (Virtual Reality) oder VA (Virtual Acoustic), auf alle Fälle: Eine bisher unmögliche Klangwelt wird möglich werden und die Hörerfahrungen des Menschen beeinflussen. Veranstaltungen von der hier angesprochenen Art wollen einen bescheidenen Beitrag dazu leisten. Die Veranstaltungen umfaßten Vorträge und musikalisch-akustische Darbietungen: Torbe Reyber gab am Samstag (1. April) eine dreistündige Einführung und Übersicht über "Klangsynthesen" mit Beispielen am Logik-Synthesizer. Am Sonntag (2. April) teilten sich Dr. Walter Birg ("MIDI-Programmierung und algorithmische Komposition"), Hubert Arnolds ("presto. Einführung in das Kompositionsprogramm von Guerino Mazzola") und Franz Martin Löhle ("Aleatorische Komposition") die dreistündige Vortragszeit. An beiden Tagen fand anschließend für zwei Stunden eine Vorführung von Produktionen von ZeM-Mitgliedern statt.

↑Ausschreibung 1995: für Elektronik und Blasinstrument 1. Die Komposition kann für 1 oder 2 Spieler konzipiert

sein, die

Elektronik kann eine beliebige Anzahl Synthesizer/Sampler, Computer

und/oder

Tonband umfassen.

2. Die Komposition kann stilistisch frei gearbeitet sein, soll

sich

jedoch von kommerzieller U-Musik absetzen.

3. Die Komposition soll

4. 1. Preis: 2.000,- / 2. Preis: 1.000,-

5. Die Jury besteht aus

6. Letzter Einsendetermin (Poststempel): 31. Juli 1995

7. Falls die eingereichten Werke nach Abschluß des Wettbewerbs an den Bewerber zurückgeschickt werden sollen, bitte das Rückporto in Briefmarken beilegen.

An dieser Stelle folgten in der Printausgabe, wie fast in jeder Ausgabe, ein Antrag auf Mitgliedschaft und die Übersicht der Inhalte der bisherig erschienen Hefte.

Rückseite

|

|

© ZeM e.V. | ZeM Mitteilungsheft Nr. 17 - April 1995

|